| 白露 | 初候 | 9月8日 | 165 | 43 | 草露白 | くさのつゆしろし | 草に降りた露が白く光る |

| 次候 | 9月13日 | 170 | 44 | 鶺鴒鳴 | せきれいなく | せきれいが鳴き始める | |

| 末候 | 9月18日 | 175 | 45 | 玄鳥去 | つばめさる | つばめが南へ帰っていく |

ツォルキン暦

今日は、2023年9月8日(金)

Kin218 (黒kin)

白い鏡 – 赤い月 音10

第五の城(緑の魅惑の城):52日間の10日目

赤い月(WS):13日間の10日目

——————

kin218の有名人

1943.03.12 林家こん平

1944.08.14 杉良太郎

1945.05.01 阿木燿子

1946.07.25 高島礼子

1961.09.18 中井貴一

1990.03.17 玉森裕太

——————

絶対反対kin

Kin88

黄色い星 – 青い嵐 音11

——————

鏡の向こうのもう一人の自分

Kin43

青い夜 – 黄色い太陽 音4

ココロの状態は他の人には見えにくいんだけど、でも言動や行動に表れてくる。結局は内面と外面は一緒なんだな。

着飾っても、ばれちゃう。

小泉さんちの今日子さんが言いましたとさ。いい女とは、女で生まれたことを存分に苦しんで存分に楽しんでいる人。彼女っぽいななんて思ったり。

生き方の教科書📖

自分流を貫く

川崎和男 名古屋市立大学大学院教授・工業デザイナー

Kazuo Kawasaki

僕は常に爽やかで潔く生きたいと思ってい ますから、自分がいやだと思ったことはスパッと言います。そういう自分の我がままが許 される世界で生きてくることができたことはとても幸せなことだと思っています。またデザイナーとしてもいろいろなしがらみにとら われることなく、自分の発想を大切にして自分流を貫くことはとても重要なことなんですね。

交通事故で車椅子の生活を余儀なくされて自分流で生きていかざるを得なかったという面もありますが、じゃ車椅子になって大変だったかというと、そうでもない。僕みたいな人間は、車椅子ぐらいに乗せておかないと、とんでもない人間になっていたんじゃないか、と思うんです。車椅子になったおかげでいろいろな目移りもなく非常に集中して仕事ができるようになったし、それで現在があるのですから、人生、何が幸いするか分かりません。おかげで僕は二つの人生を歩むことができた。一つは歩くことができた二十八年の人生。

もう一つは車椅子の人生。いま僕は五十四歳なんですが、五十六歳でちょうど半分になる。それこそパーティーでもやってお祝いをしよ うかと思っているんです。

人間というのはたぶん生まれてきた時に、その人に宿っている運命、つまり宿命みたいなものが決まっているんだと思うんです。で も、僕は運命は変えることができるものだと思っています。その人に与えられた何らかの使命を果たした時に、きっとそのご褒美として運命が開けてくるんです。

たぶん僕は有頂天になって我がまま放題のことをしていたから、二十八歳の時に天命が下った。その時は「俺はこれから車椅子という宿命を背負って生きなければいけないのか」と半分諦めに近い思いを持ったものですが、幸いデザイナーは手さえ動けば、あとは創造してモノをつくることができる。いまから考えると、それが僕に残された唯一の使命だったんですね。

僕にとっての使命とは、世の中がよくなるために真剣に考えて「いいモノ」をつくることです。僕がデザインしていいモノをつくれ ば、それを使う人の生活自体を変えることができる。その人の生活が変われば、その人と社会との関わりも変わってきて、最終的には社会全体も変わるはずなんですね。そのためにはデザイナーは我がままであると同時に、我を通す喧嘩師でなければならない、と考えてきました。

そうやって僕は真剣に仕事に取り組み、それが自分に与えられた使命だと考えて夢を実現してきました。その結果、そのご褒美として運命が開けていったのだと思っています。これが僕の運命観であり、自分の生きざまの根幹をなす考え方なんです。

使命感を持って自己決定してやっていれば、人生の中で臆するものは何もない。使命を果たすべく、ひたすら自分の信ずる道を正々 堂々と歩んでいけばいいのです。

思考(どう思った?/どう感じた?)

理由(なぜそう思う?/なぜそう感じる?)

魔法の質問🧙♂️

どんなメッセージを受け取りますか?

誰かに教えてもらったり、本を読んだりして学ぶこともあるだろう。 でも、人生にとって必要なことは、メッセージとしてやってくる。 そのメッセージを見逃さずしっかり受け取ろう。予定と違うことが起きたり、ふと目にした数字を何度も見たり、同じキー ワードを立てつづけに聞いたり・・・。それらはすべてあなたに対するメッセージだ。

思考(どう思った?/どう感じた?)

理由(なぜそう思う?/なぜそう感じる?)

インスピレーション🍀

053

心の目で見ていることを大切に

目の前の出来事でなく、心の目で見ていることを大切にしながら、

インスピレーションが向かう方向へと歩みなさい。

思考(どう思った?/どう感じた?)

理由(なぜそう思う?/なぜそう感じる?)

ポジティブ日記・感謝日記・親切日記・心日記

(今日、何を感じたか?「なぜ?」を伝達するように書く)

「今日は〇〇が起きた、その時✖✖と思った」出来事に、どんな感情を抱いたのか?

ポジティブ?

ネガティブ?(嫉み、恨み、苛立ち、怒り)

見返して下さい!

私の才能(強み)は、

場の空気を楽しく明るくすること

人に安心感を与えること

本気で、人のこと考えてあげられるところ

応援してあげられるところ

人に上下を作らないところ

みほこさんを取り入れる

み・・・みとめる(違いを認める)

ほ・・・ほめる(自分には無い学びをみつける)

こ・・・こうていする(あなたという存在を肯定する、今を肯定する)

さん・・・サンキュウー(話してくれてありがとう)

「感性」

➡外からの刺激を感じ取る力やその気持ち

「感性がある」

➡外からの刺激を深く感じ取り、それを吸収、蓄積し、自分軸で価値判断できる能力が高い

「感性」を磨く

➡自信のある生き方

人生は様々な選択の繰り返しで創造されていく。

日々、多くの選択に悩み、自分にとって何が正解なのか、頭を抱える。

選択に迷ったすえに、社会や他人といった「人のものさし」で決断してしまう。

本当はみな、「自分のものさし」のある生き方に憧れているはず。

「人の本心が理解できる」

➡相手が今どのように心遣いをしてくれているのかが理解できる

「観察する習慣」

日常の細部にまで目を向け、これまで気づけていなかったことにも気づくための習慣。

身につくことで、世界を見る解像度が高まり、そこに隠れた意図や違和感などに気づける。

日常生活でも、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚に集中する。

〇「肌の感覚」で気温を当ててみる

「気温、湿度」

飲み物「手で重みを感じ、唇に触れるグラスの薄さ、口の中で冷たさ、味覚、喉を通り食道に達するまで冷たさを感じる」

〇前を向きながら「横の風景」を見てみる

「視野」の中にはあるけれど、ふだん見えていない部分を意識的に見ようとする。

「前を見る」ことは知識を育て、「横を感じる」ことは感性を育てる。

〇毎日を「裸足」で生活してみる

足の裏は立派な感覚器

〇「同時にこなす」意識をもつ

「手ぶらで帰ってこない」

〇「見えないもの」を感じようとしてみる

視覚以外の感覚器で観察してみよう。視覚に頼らず、「見えないものを観察する習慣」

嗅覚をもって百合の花の香りを≪観て≫、聴覚をもって足音を≪観て≫、触覚をもって筋肉のこわばりを≪観る≫

〇「同義語」を学んでみる

新たな表現手段を身につけることで、新しい感覚を手に入れる。自分の世界の見え方が広がる。

〇「お酒の味わい」を言語化してみる。

色、香り、味わい、余韻・後味。表現があなたの世界を広げてくれる。

〇「解説を読まずに」美術鑑賞してみる

主観で、直観的にアートを観察し、言葉にする。

〇音を「分解して」聴いてみる

感性は知識と感受性の両方の上に成り立つものであり。どちらかがもう一方に蓋をしてはならない。

それぞれの楽器の音ひとつひとつを選んで意識的に聴いてみる。

全体のなかにある細部に意識を向ける習慣を身につける。

〇モノの配置を「体で覚えて」みる

多少の変化があったとき、すこしの違和感にも気づく

正しい配置が感覚的に馴染んでくると、たとえ小さなズレでも、人間は感覚的に「快」「不快」を感じる。

〇季節ごとに「使う器」を替えてみる

四季の移ろいに意識的になり、自然の変化を観察する習慣が身につく

〇「季節を表す言葉」を覚えてみる

自然を表す言葉を知ることで、環境の変化を意識するようになり、観察する力が養われる。

〇お店で出された器を「なでまわして」みる

外食を楽しむ方法は、まずは料理を堪能すること。

そして二番目には、人との会話を楽しむこと。

その次に、お店の哲学を楽しむことも忘れない。

「整える習慣」

身の回りや自分の心を整える習慣。

身につくことで、観察によって得た情報を、冷静でフラットな頭でとらえることができる。

毎日を機嫌よく過ごすためにも、雑念のない心でいることを心がける。

「一度目を閉じて、今の自分の心の状態を観察してみる。」

人間はいつまでも迷い、惑いながら生きる生き物です。

ネガティブな感情を自覚して受け入れ、そして自分なりの心身の整え方を知っている「不惑」

「惑うことを知る」

身の回りのモノを減らし、雑然として整理整頓できていなかった場所を整え、自分のモヤモヤした感情や心も整えていく習慣を身につける。

〇「財布のなか」を整えてみる

環境を整えることと、心の在り方を整える。

〇「午前中」に掃除をしてみる

感性を発揮できる人は、そのための状態をつくりだすところから意識を傾けている。

〇よく使うものを「手前に」置いてみる

合理的な場所を考える

〇家の「ハンガーの数」を減らしてみる

モノが多いということは、それだけ生活で気をつかわないといけないことが多いということ。

〇「つきあう人の数」をしぼってみる

自分を見つめる時間を大切にする。主体的に人づきあいをしていくこと。

〇「お昼ご飯」を抜いてみる

脳の状態を整えて午後の集中力を高める、適度な飢餓感と緊張感を持って日々を過ごす。

〇1時間集中したら「15分」休んでみる

自分の気持ちよく活動できる「集中と休憩」の時間配分を知る。「ポモドーロ・テクニック」

〇10分間、「呼吸」に意識を向けてみる

ネガティブな感覚や感情を持つこと自体は悪いことではない、無視したり振り回されたりするのではなく、意識的に感じて、呼吸によって状態を整え、手放し、コントロールしていく。

〇「目的もなく」絵を描いてみる

心のなかで大事にしているものの輪郭が見える

〇言葉をなるべく感情的に「書きなぐって」みる

個人的な感情をむやみに吐き出さないということは、いつまでも感情が心のなかで渦巻いてしまう。ネガティブな感情こそ、真の自分を発見するとても大切な感情。負の感情でさえも感性を磨くためのこやしにできる。

「視点を変える習慣」

これまでとは異なる面から事象をとらえて、ものごとを解釈する習慣。

身につくことで、常識にとらわれず、本質的な発想ができるようになる。

相手視点や第三者視点、空を飛ぶ鳥のように上から俯瞰して全体像を捉える俯瞰視点など、新しい視点でものごとを捉えてみる。

世界の出来事は全て多面的。

直観や思い込み、表面的な情報によって左右されている。

事象を少し離れたところから「俯瞰して」眺めること。

第三者の立場になる、見え方を反転させるなど・・・

見え方を意識的に切り替えていくことで、ものごとを多様に解釈できるようになり、一般論や思い込みにとらわれない感性が養われる。

〇「地と図」を反転させてみる

視点を切り替えることで、見える景色は変わっていく。盲点は近くにある。

〇「作者の気持ち」になって作品をみてみる

書の意味や、誰が誰に何を伝えるために送ったものかといった知識を得るための鑑賞法。もう一つが、本人が書いたのと同じ書き順を想像し、書きはじめから筆跡を頭のなかでたどるように見る鑑賞法。「はらい」や「ハネ」、ゆっくりと書いた部分と勢いよく書いた部分、どこで呼吸を整え、どこで息を止めたのかを、まるで自分が作者になったように想像してみます。

〇言葉を「文字にして」見てみる

バイアスを取り去り、曇りのない眼になることも「視点を変える」ことのひとつ。他人から言われた言葉をノートに書き留めるなど、文字に起こして眺めてみる。世界には自分を成長させる言葉が溢れている。

〇お椀を「植木鉢」にしてみる

「これはこう使うのが当たり前」の枠組みを外していくと、思わぬところから偶然の仕掛けが現れ、新たな発見と出会えるかもしれない。

〇感情ではなく「つながり」で考えてみる

過去を振り返ったり、こじれてしまった関係を無理に修復しようと試みたりする必要はない。人間関係は、はじまりがある以上、終わりもある。ですが「今」というときの感情のみに委ねるのではなく、すこし俯瞰する目線を持ち、過去や未来へと続く「つながり」として人間関係をとらえる。

〇相手と「目を合わせて」話してみる

会話中の自分の状態を客観的にとらえるためのバロメーターになる。

〇「気持ちよく話す」のをやめてみる

自分が話すことに気持ちよくなっていると感じたら、話すのをやめる。そのときの自分は自尊心や承認欲求にひきずられている。承認欲求から放たれた言葉は、それがどんなに正論であっても相手の心には届かない。

〇「違う言語」を勉強してみる

異国の文化や情景を吸収してみる。違った目線で世の中を理解できるようになる。

〇「金継ぎ」を学んでみる

「金継ぎ」という日本の伝統的な技法は、ものが壊れることえの負のイメージを払拭し、新たな視点を授けてくれる。完璧なものではなく、欠けたものの美しさを愛でる。「形あるものは、必ず変化する」。過去を惜しまず、つねに今を肯定し、未来に向けて前向きに歩んでいける視点を得る。

〇「なぜ?」と問い続けてみる

自分がインタビュアーとしてもうひとりの自分にどこまでも食い下がって問い続けていくと、最後に自然と得心する答えに行き当たるはず。それが「素数の答え」。プライドやコンプレックスだらけの認めたくない自分が出てくるかもしれない。それも立派な自分。恥ずかしがらなくていい。本音に蓋をして、見てくれや世間体、他人軸でものごとを考えると、結局いつかうまくいかなくなったときに、人のせいにしてしまう。それなら視点を変え、隠れた自分の本音を暴いてしまう。そうすることで、本当に自分の感性に従った選択ができ、行動にも責任を持って、歩みだすことができる。

〇「初期設定」を疑ってみる

すべての「当たり前」は、誰かによってつくられたもの。人生における「初期設定」を疑ってみる。たまたま近くに存在した人の「当たり前」にすぎない。「守破離」。「初期設定を疑う」「徹底的に自分の頭で考える」。常識という壁の向こうに見えた自分の判断軸こそが、自分の判断基準となる「感性」です。自分の頭で考え続けた先にしか、自分の感性は見えてこない。

「好奇心を持つ習慣」

これまで気にかけていなかったものにも興味を持つための習慣。

身につくことで、自分の「好き」の枠をひろげ、新たな知識や教養を習得するための入り口に立つことができる。

感性とは、自らの領域とは異なる世界から影響を受けることで、さらに多様に磨かれていく。

その新たな世界の入り口にたつきっかけが、「好奇心を持つ」ということ。

自分の心が動いて、没頭できること。

〇「地元の名産」をプレゼントしてみる

誰かのためにプレゼントを選ぶことは、自らの住む地域に目を向ける良い機会になる。自分が住む地域の名産や特産品を送ってみる。「自分だけの自慢の品」を贈ると、相手の記憶にも残る。

〇身近なものの「奥深さ」を学んでみる

好奇心を持つことは、新たな世界の入り口に立つということ。慣れ親しんだ日本の文化への興味こそ、自分の感性を育てるきっかけがあるはず。ちょっと興味があったけれど食わず嫌いだったものに好奇心を向けてみましょう。

〇身近なものの「意味」を知ってみる

身近なものに興味を向けることで、そのものの世界だけでなく、さらに奥にある文化や価値観まで得られることもある。身近なものに込められた意味を知ることで、その土台にある文化や精神性、宗教観、美意識にまで思いを馳せられる。

〇「言葉の余韻」を好きになってみる

心に響く文章とは、余韻のあるもの。余韻とは、「解釈の余地」とも言える。この言葉はどんな意味なのか、想像する時間こそ感性を養ってくれる。さまざまな解釈の余地のある文章と親しんでみる。言葉の余韻を好きになる。

〇「わかった」と言うのをやめてみる

「わかった」気になっていることが世の中には多い。自分が「わかった」と思ってしまうことは、自分の知らないことへの理解や、好奇心を湧かせる冒険の入り口を閉ざしてしまう。「わかる」心理を悟る、体得する「証得」。「迷いの世界を超え、真理を体得する」

〇季節によって「香水」を替えてみる

嗅覚は、五感の中でも、過去の記憶ともっとも強く結びつけている感覚かもしれない。

〇「20年使えるもの」を買ってみる

「長く愛せるかどうか」。自分の心と向きあって、それを使っているときに自分の心が温かい気持ちになったり、ポジティブになったりするものを選ぶ。商品の価格には必ず理由がある。何にお金を払っているのかを理解する。

〇「100年使えるもの」を買ってみる

次世代のために何かを選んで購入する。

〇「人」を愛してみる

他者を愛し、互いの好みを交換しあうことは、自身の世の中の感じ取り方を多様にしてくれる。他者に「愛情」という名の関心を持つ。100年続くお互いの時間を「預かりあう」。その人の人生の一時代を共に生きる。そして相手も、あなたの人生の一時代を共有する。

「決める習慣」

日常の細かいことにも自覚的に選択する意識を持つ習慣。

身につくことで、自分の中に判断の軸ができ、決断が早くなり、その決定に自信が持てるようになる。

流行に左右されない作品づくりができるのも、自分の中に培われた強い「軸」があるから。

この軸を養うために、自分の感覚を信じて、小さなことでもいいから選択や判断、そして決断していく。

大事なのは「正解を選ぶ」ことではない。なぜなら、正解は一つではないから。

「自分で決める」ということ、そして決めたことを「正解」にしていくことが大切。

〇「選択の理由」を言葉にしてみる

筋肉と同じように、小さなことを直観的に決める経験を積む。感性のある人は、決断が速く、自分の判断基準に自覚的。それは、些細なことでも「理由をもって決める」習慣があるから。

〇「目的地」をつくらずに歩いてみる

思わぬ選択肢が現れたとき、自分の感覚を信じて歩いていくと、ときに予想もしなかった光景に出逢うことができる。

〇「コンプレックス」を克服してみる

自分軸に基づいた決定をしようとするも、無意識のうちに選択肢を狭めてしまう要因がある。それは「コンプレックス」。上手にできないことや、以前にチャレンジして失敗したこと、今もなお小さく避けていることはないか?選択肢を狭めてしまうと、自分の本音に基づいた決定ができない。

〇「やらないこと」を決めてみる

やることを決める前に、やらないことを決める。「NOT TO DO リスト」しないこと。「したい」と思ってたことが、実は義務感によって「しなければならない」と思ってただけ?「WANT TO DO(したい)」と「HAVE TO DO(しなきゃ)」を区別する。改めて「WISH リスト」を書く。

〇「自分の100年史」を書いてみる

「大きく風呂敷を広げる」「できるかぎり詳しく書く」

〇「社会参加」の意識を持ってみる

「責任を持ち、主体的に選択や行動をして生きる」

世界の教養365📒

第45週 第5日(金)

313 音楽 | 新ウィーン楽派

現代音楽の作曲家アルノルト・シェーンベルク(1874~1951)と、そのふたりの弟子アルバン・ベルク(1885~1935)とアントン・ヴェーベルン(1883~1945)は、ウィーンを中心に作曲活動を行ったことから、新ウィーン楽派と呼ばれている。ちなみに「新」のつかないウィーン楽派は、18世紀にウィーンで活躍した古典派の巨匠フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの三人のことで、一般にはウィーン古典派とも呼ばれている。新ウィーン楽派は、無調性音楽と十二音セリー(フランス語で音列)の曲を音楽の世界に持ち込んで、騒動と混乱を巻き起こした。

◆

シェーンベルクは、反ユダヤ主義の強いオーストリアで育ったユダヤ人で、父親が死んでからは編曲の仕事で何とか生計を立てていた。 1901年、ベルリンのシュテルン音楽院の作曲科教授となり、1904年にはベルクとヴェーベルンを弟子にした。シェーンベルクの初期の音楽は、リヒャルト・ワーグナーの半音階技法を模倣したものだが、1905年から1907年のあいだに、調性音楽から徐々に離れていった。 1912年に初演された『月に憑かれたピエロ』と『五つの管弦楽曲』 は、無調性による音楽だったため人々に衝撃を与え、かくして作曲の新時代が始まった。どちらの曲も、一見すると論理的な構成がないため、当初は批判された。それに応える形でシェーンベルクは、無調性の合理的システムである十二音技法を考案した。

ベルクとヴェーベルンは、師の技法を発展させた。ヴェーベルンは、セリーを十二音という音高だけでなく強弱の変化やリズムにも応用し、全セリー技法というべきものを創始した。またヴェーベルンは、爆発的な感情表現を数学的・効率的に小さくまとめることで、モダニズムとロマン主義を統合したことでも知られている。ベルクは、無調性を使って、『バイオリン協奏曲』(1935年)など20世紀で最も情熱的な弦楽曲を作曲したほか、オペラ『ヴォツェック』(1925年初演)などを作っている。

三人が書いた音楽は、聞き心地が悪く、情熱的で、聞く者を不安にさせるが、それは当時の芸術思想と政治思想を反映したものだった。三人は仲がよかったが、シェーンベルクがナチの手を逃れて1933年に亡命したのに対し、ナチの支持者だったヴェーベルンはオーストリアに残った。その後1945年に彼はアメリカ兵に誤って射殺された。 ベルクは、虫刺されの合併症が原因で50歳で亡くなった。シェーンベルクは南カリフォルニア大学で教鞭をとり、ふたりの弟子より長生きした。

【豆知識】

1.シェーンベルクは、「無調」という言葉は「調がない」という意味に聞こえるからといって、この言葉を嫌っていた。代わりに、自分の様式にあらゆるものが含まれていることを強調するため、「汎調」 という言葉を提唱した。

2.シェーンベルクは、ベルクとヴェーベルンとともに1916年ウィーンに私的演奏協会を設立した。協会の演奏会では、前衛作曲家による初演が演奏されたが、会員のみが出席を許され、拍手喝采は一切禁じられていた。演奏会では、三人が人前に出ることはなく、出席した芸術家たちで自由に対話することが奨励されていた。

3.ヴェーベルンが完成させた曲のうち、作品番号が付いているものは31しかなく、しかもその多くは演奏時間が10分未満だ。

心が強くなる奇跡の絶景と運命を変える言葉🖼️

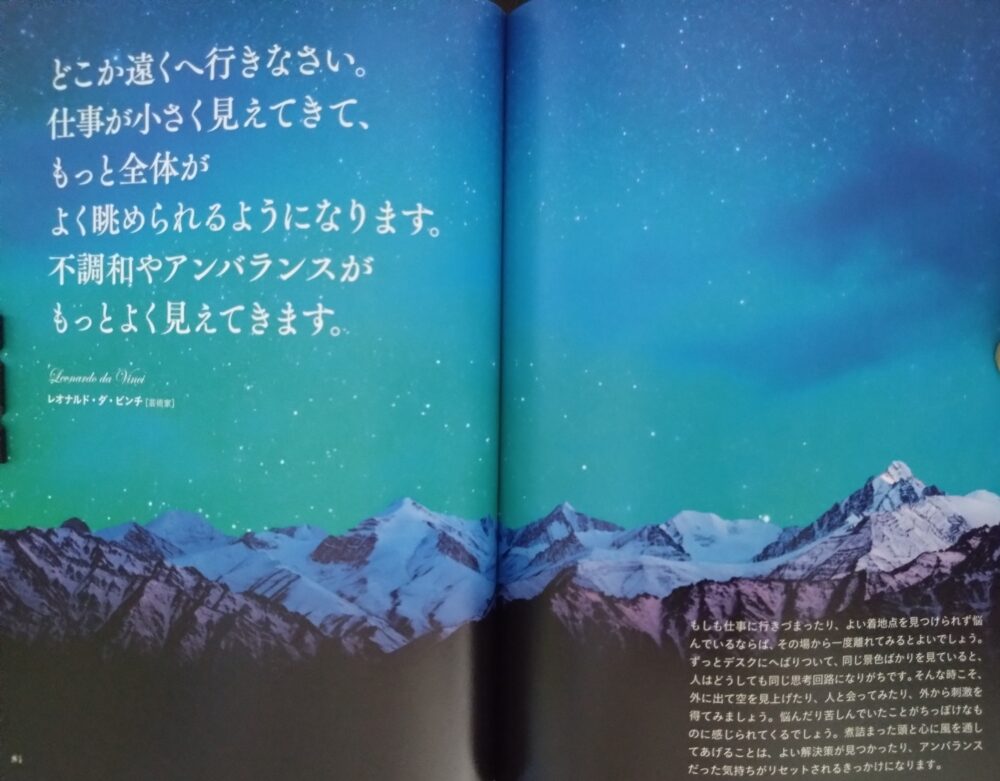

どこが遠くへ行きなさい。仕事が小さく見えてきて、

もっと全体がよく眺められるようになります。

不調和やアンバランスがもっとよく見えてきます。

Leonardo da Vinci

レオナルド・ダ・ビンチ[芸術家]

もしも仕事に行きづまったり、よい着地点を見つけられず悩んでいるならば、その場から一度離れてみるとよいでしょう。ずっとデスクにへばりついて、同じ景色ばかりを見ていると、人はどうしても同じ思考回路になりがちです。そんな時こそ、外に出て空を見上げたり、人と会ってみたり、外から刺激を得てみましょう。悩んだり苦しんでいたことがちっぽけなも のに感じられてくるでしょう。煮詰まった頭と心に風を通してあげることは、よい解決策が見つかったり、アンバランスだった気持ちがリセットされるきっかけになります。

思考(どう思った?/どう感じた?)

理由(なぜそう思う?/なぜそう感じる?)

読書📖